[导读] 2017年,在是否退出房地产开发的问题上,面对市场的质疑,SOHO中国创始人潘石屹表示,永远不会出售外滩、望京SOHO,只要他们在,我就还是开发商!

公告发出后,潘石屹第一时间在微博上转发了SOHO中国的官宣微博。

只不过,潘石屹没有任何的配文。

(图片来源:潘石屹个人微博)

1992年“南方谈话”后,诞生了无数时代的弄潮儿,而就在祖国的南边,“十万人才下海南”的浪潮推动了海南房地产业的飞速发展。

早在80年代末就入局海南房地业的潘石屹果断抓住了这一机会。

但与此同时,潘石屹也发现海口当时人均住房面积已经达到了50平米,而同期的北京人均住房面积才7平米,海南房地产泡沫的风险已经若隐若现。

正所谓,别人疯狂时我谨慎。

1994年,海南房屋销售面积下跌35%,房价下跌25%。而潘石屹此时早已抽身,几乎是在海南房价的顶部逃离,手握充裕的资金,也为他即将到来的事业高峰奠定了基调。 1995年,

受国外SOHO(small office,home office)模式的启发,潘石屹夫妇创立了SOHO中国,进军商业地产。

(图片来源:SOHO中国官网)

这是潘石屹第二次踩中了风口。

SOHO模式从一开始就是为互联网企业量身定制的,当互联网经济的大潮开始席卷神州大地时,潘石屹再次成了那个吃螃蟹的人。

接下来的10年里,一个又一个标志性办公楼在SOHO中国手上诞生,后来这些项目也被人们成为“八大金刚”——北京前门大街项目、望京SOHO、光华路SOHO、银河/朝阳门SOHO、丽泽SOHO,位于上海的SOHO复兴广场、外滩SOHO、SOHO天山广场和古北SOHO。

这些成就几乎是一路跑着推动着SOHO中国上市。

2007年SOHO中国登陆香港联交所上市,以上个交易日收盘价计算,其现在市值约为198亿港元(25.5亿美元)。

巅峰时期的SOHO中国有多猛?我们看下面一组数字。

① 2007年,SOHO中国在港上市,创下当时亚洲最大商业地产IPO纪录。

② 2010年,银河SOHO当年卖出146亿,成为单体项目的全国销售冠军,公司整体销售额达到了历史新高的238亿元。 当

时的SOHO中国甚至喊出口号,五年内要超过万科,成为千亿市值的房地产企业。

巨头彻底陷入停滞

2008年,金融危机席卷全球,谨小慎微的潘石屹决定放弃扩张,通过持有现金保证流动性,即使他刚刚通过上市融来了19亿美元。

后来的事我们都知道,随着国家4万亿救市政策的推出,房地产企业纷纷摆脱困境,成为了当年的赢家,而按兵不动的SOHO不进则退,错失了扩展商业版图的绝佳机会。

而2012年的这一决定则彻底为SOHO中国的易主埋下了伏笔。

在此之前,SOHO中国因为北京“禁止物业散售”的政策,营业额大跌。Wind显示,2011年SOHO中国营业额同比大跌68%,营业利润同比下降72%。

既然卖不动了,那我就租好了。潘石屹乐观的预计,随着租金升高,五年后,SOHO租金年收入将超过40亿元。

但是靠收租回本是一个漫长的过程,用财务上的话来说,这是一个长期待摊费用。

从我国房地产的租售比来看,想要依靠租金收入回本平均需要47.7年。

(图片来源:轻租life)

当其他房企通过出售→回血→建造→出售,进入正向循环,实现市场规模扩大的同时,SOHO中国却因为资金周转缓慢而无力进行扩张。

2013年SOHO拿下了北京丽泽地块,这也是其最后一次拿地。

曾经的地产巨头彻底陷入停滞。

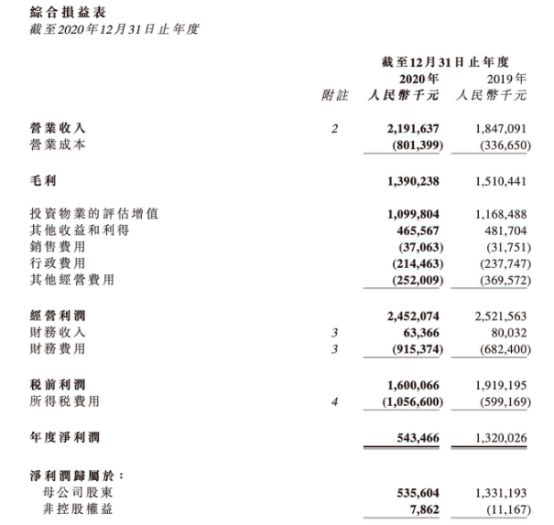

(图片来源:SOHO中国财报)

但是细细想来,这既是因为潘石屹误判了地产的发展轨迹,也是企业财务分析体系的缺失。

从2007年上市到2015年9月,SOHO中国四次更换首席财务官。

一语成谶!

缺乏财务体系持续系统的追踪和分析,最终导致SOHO在经营策略上做出了错误的决定。

黑石是美国规模最大的上市投资管理公司,截至2021年第一季度,管理资产总额约6488亿美元(约合人民币超4万亿元),其中黑石房地产在全球范围内运营并管理的投资资本约为1740亿美元(约合人民币1.1万亿)。

在业界,黑石是出了名的“化腐朽为神奇”,大量的不良资产在经手黑石后都能重新迎来业绩上新的增长。

2008年希尔顿大酒店濒临破产之际,黑石通过迁移总部、更换高管、大幅削减运营成本,推动特许经营等一系列措施,帮助希尔顿渡过难关。

一番努力下,希尔顿不仅熬过了金融危机,并在2013年12月在纽交所成功上市,并成为酒店行业有史以来规模最大的IPO。

而此次黑石收购SOHO中国,实际上是觊觎已久。

从2019年开始,市场上就频频传出黑石要接手SOHO的消息。

最初潘石屹希望这笔交易的作价为80亿美元。到了2020年3月,更具体的市场消息指出,黑石集团将以每股6港元价格收购SOHO中国,交易总价约为40亿美元,但是结果依然不了了之。

一番兜兜转转后,潘石屹还是将SOHO交付于黑石,而价格仅有30多亿美元。要知道,SOHO的PB不到1,意味着市值低于企业的账面价值,股价被严重低估了。黑石实际上捡了个大便宜。

但是另一方面,潘老板急于低价出手,也确实说明SOHO面临着十分严峻的问题,黑石能否让SOHO走出困境,时间会告诉我们答案。

一直以来,潘石屹都是一个极具争议的人物。

一方面,从2008年开始,潘石屹一直不太看好国内的房地产市场,在“卖卖卖”的同时,他又大量买入海外的资产。

2011年,潘石屹斥资7亿美元买下纽约曼哈顿广场旁的港务局长途巴士站办公大楼;

2012年,潘石屹花费6亿美元收购曼哈顿公园大道广场49%股权;

2013年,潘石屹之妻,也就是SOHO中国CEO张欣,联合巴西财团收购美国通用汽车大厦40%的股权。

最具争议的一件事是,2014年潘石屹夫妇就向哈佛大学捐出了1500万美元,而后成立基金会再次捐助1亿美元给哈佛大学,同年,他们还向耶鲁大学捐赠了1500万美元。

而潘石屹夫妇给出的解释是:“让中国的贫困学生到世界一流大学去读本科。”这让国内媒体一阵唏嘘。

同时人们还发现,捐款没多久后,潘石屹的两个儿子先后入读耶鲁和哈佛,原因自然也就不言而喻了。

但是另一方面,潘石屹遵照母亲的嘱托,用自家的祖宅,给村里的孩子建了幼儿园,有时还会帮助甘肃天水农村老家卖苹果。家乡人都说他并没有忘了本心。

在生活上,潘石屹有时热衷于发自己的摄影作品,有时候还会展示一番木匠手艺,甚至在2020年学起了Python,他的生活又显得那么真实。

对于潘石屹个人的评判,我们不做过多的阐述。

但从商业的角度说,这是一个时代的落幕。持续稳健财务分析体系的缺失,所导致的企业经营决策的失误,可能才是SOHO易主真正带给我们的启示和教训。

来源:高顿中级会计职称。

京公网安备 11010102002019号 京ICP备16029567号-3

京公网安备 11010102002019号 京ICP备16029567号-3